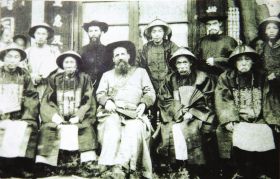

童兆蓉(前右二)与法国神父赵保禄(前右三)。资料图片

口述:童志刚,《读书文摘》杂志主编,55岁,童秀春后人,现居

武汉。图/记者巩伟

口述:童恩文,成都菊乐(集团)公司董事长,67岁,童秀春堂兄

弟童兆蓉后人。

科举世家—宁乡童氏经历近80年狂飙突进(详见本报6月6日B04

版),1904年开始面临转折。

那一年,清王朝风雨飘摇,科举仍如期在京举行。经童氏族人

力劝,童锡焘参加会试,中了进士。族人没有想到,清末新政,科

举废除,童锡焘拿到的是个“末代进士”。

童氏后人童志刚认为,虽然科举被废,但是读书并没有废,百

年来,族人依旧鼓励读书,出现了诸多教授、工程师、企业家,与

他人相比,童氏读书出于天性,而非功利。

文/本报记者丁婷婷

废科举

太爷爷远走陕西当了一名小吏

1904年,最后一次科举,我太爷爷的堂弟童锡焘,在最后一次

殿试中考取二甲进士,入选翰林院庶吉士。

当时,清末各界有识之士掀起“实业救国”,童锡焘原本也不

想走科举,他想去留洋做实业,但经不住族人劝说,他还是去考了

。虽然高中,但他3个月后病逝京城,都还没等到“分配”当官。

我们这一支虽然出了很多举人、进士和翰林,但一直没有积累

什么家产,刚好温饱。清雍正年间,童氏童应康置了1500多亩地,

但他有8个儿子,每家分下来平均不到200亩,后来,子孙越来越多

,家产越分越薄,大家也就越来越没钱。科举不但要考学问,还要

考“钱”,每次落第,不仅意味着心血白费,还预示着有更多经费

支出。

我太爷爷童锡瓒,是个秀才,废科举那年35岁,家族分给他100

多亩地。他在陕西米脂县当了个典史。他为什么从湖南到了陕西?

我认为这和他堂兄童锡笙或童氏家族另一重要支系童兆蓉有关。

晚清时期,童兆蓉曾在陕西甘肃一带做过长时间的大官,童锡

笙也做过陕西多地知县,那时允许当官的带亲友过去,称作“入幕

”。童锡瓒做了很多善事,比如太平天国运动时,他跟乱军谈判,

救了全县几十万人。然而,他在陕西呆了没多长时间,回到宁乡成

了一名乡绅。

到我爷爷童恩榑,就和“科举做官、落第乡绅”完全没关系了

,另谋出路。

谋他路

“很感叹当年家族的相互扶持”

废科举那年,我爷爷14岁,从家里分得几十亩地,做了一名小

地主。

我们童家是书香门第,但并不是家族里人人都读书。因为,读

书要钱。在这种情况下,家族会有分工:有人读书,有人养家。比

如,童秀春中了进士,他的几个弟弟就都是农民。

当年,童氏先辈童应康遗嘱说:“长兄逢出贡之年,一人之力

有限,诸儿必勉力赀助,俾得早出身以为一门之光。”就是这个道

理。我爷爷没有走读书这条路,他很早就出去做学徒,当汽车修理

工。

但是,童氏家族300年的传统,即便不认为“万般皆下品”,也

认定“惟有读书高”,读书的传统还是在传承。童氏家族有族校,

在当地也很有名。我父亲童储祥,小时候在族校读书,后来去了楚

怡工业学校,毕业后到了含光女中等学校教书,他还想深造,在他

两个哥哥、叔爷资助下,他1941年考上湖南大学。

他读书时,自己会做事补贴家用,同时,把两个妹妹带在身边

读中小学。

我很感叹当年家族的相互扶持。这是另一个重要传承。

大学毕业后,我父亲到了永邵煤矿当技术员,解放前当到了助

理工程师,一年工资能有1000多大洋。1950年,国家支援北方建设

,他被派到吉林辽源矿务局,1958年被评上吉林第一个五年计划劳

模,当上了省人大代表。

兴读书

“盖嗜学出于天性,非有所为而为”

我出生在吉林,刚到学龄时遭遇“文革”。

作为单位计划处副处长,父亲成了“走资派”,被关在矿务局

学校学习,很长时间不让回家,但是,他没有游街,只是作为“陪

斗”。

父亲毕竟是技术人员,受冲击不算太大。

1970年,我们家下放到农村,全家户口转到农村,成了农民,

直到1973年我父亲调回矿务局。

我姐姐当时是初中生,学习很好,下放后再也没有机会读书了

。

我们家一直觉得读书是有用的,一定要读书。

“文革”中,很多同龄人都在玩,我用很多时间在读书,读任

何能借到或买到的书。那时,一个年级有200个学生,像我这样读各

种书的非常少。

我家的观念是,不是读书将来就能怎么样,而是读书本身便是

兴趣所在,“盖嗜学出于天性,非有所为而为。”童氏各个支系族

人也爱读书,我的堂姑童环祥,是儿科教授专家;我的堂兄童宏谋

,毕业于清华大学,曾任上海无线电厂厂长,全国人大代表。

1978年,我考上武汉大学中文系,通过高考改变了命运。

父亲晚年,很想寻根,几年前,我陪他回过宁乡老家一趟。

可惜这一趟没有找到熟人,当年父亲居住的地方,也在日渐朦

胧的记忆中难以寻觅。

“我父母结婚,胡适证婚”

我太爷爷童兆蓉,是童秀春的堂兄。他的祖辈是童开景,与童

秀春的祖辈童开汉是亲兄弟。

1867年,他29岁考中举人,再赴会试时落第。恰逢陕西大乱,

经人推荐从军,他屡获军功得以升迁,做了多地知府,为官30多年

,官至温州道员(介于总督、巡抚和府级知府之间的官职),赏头

品顶戴。

太爷爷在温州有政声,1901年到任后,他平反大量冤假错案,

办学推行教育,官费资助高材生留洋,领浙省一时风气。民众自发

修建“童公亭”。

我爷爷童光策,他的事我知道得少,还没出生他就去世了。我

只知道爷爷也是读书的,是太学生,陕西候补知府。

我父亲童凯,出生在宁乡童家大屋,那时,传说我父亲有百万

家财,其实没那么多,20万大洋左右,很大一部分都捐给族里办学

校办祠堂了。他是雅礼毕业的,后来自费去了哈佛大学,并成为中

国第一代电信专家。

父亲回国后一直在教书,最开始在上海中国公学任教,其间,

位于天津的中国第一个商业广播电台即由他负责建设。1930年代初

期,他和我母亲举行婚礼,胡适证婚。

[童氏女族]

“马英九母亲小时候长住我外婆家”

1925年,刘少奇在长沙被逮捕,时任湖南省长赵恒惕亲批“就

地斩决”,但社会上很多人在保刘少奇。

刘少奇是宁乡人,我们家几个爷爷辈的族人找到赵恒惕,说他

是留洋回来的读书人,没在湖南犯法。

我们家对保刘少奇一事出力甚大,因为,我堂姑妈童锡翰就是

赵恒惕的夫人。

1930年代,我奶奶成为当时湖南第一个女性公务员,在财政厅

做事。后来抗战,我们避难,跑来跑去,奶奶在惊吓中去世。

长沙会战,宋希濂守长沙,他把司令部就放在我们家。后来,

我家房子打没了,宋希濂跟我们解释说,你们的房子修得

太结实,我们怕留给日本人,就把它给炸掉了。

我母亲也是大学生,宁乡牛角湾人,祖上也是望族。

马英九母亲是宁乡人,和我外婆家有亲戚关系。她小时候住我

外婆家,和我外婆、姨妈、妈妈都非常熟,她1930年代到美国,都

是住在我在美国的姨妈家。

马英九当选的前一年,我还到台湾专门和他母亲吃了饭。

作者:丁婷婷

(推荐稿童化平)

【延伸阅读】

宁乡童氏:科举世家晋级之路

2014年06月06日

来源:潇湘晨报

2014年5月7日刊登在《潇湘晨报》的一则讣告,让宁乡童氏家族,这个被古代“高考”——科举制度雕刻的家族进入视野。近两百年前,这个家族的先祖从扶木犁的农民开始,通过科举考试,成功“逆袭”,为宁乡和湖南留下了一个知识望族。

原标题:宁乡童氏:科举世家晋级之路

明日抡才大典,近千万考生将步入考场,寻求个人命运的改变。

2014年5月7日刊登在《潇湘晨报》的一则讣告,让宁乡童氏家族,这个被古代“高考”——科举制度雕刻的家族进入视野。近两百年前,这个家族的先祖从扶木犁的农民开始,通过科举考试,成功“逆袭”,为宁乡和湖南留下了一个知识望族。

童氏家族小心呵护着它的文脉,仿佛呵护一个家族的运势。从拥有不足百亩田地的农户,到拥有丰厚家产,随后全族鼓励后人读书,童氏子孙沿着科举一途努力向前,“一门三进士、祖孙两翰林”,还诞生了五位举人,堪称科举世家。这个家族参与推动了宁乡县的文脉走向。

讣告登报人名为童志刚,今年55岁,是《读书文摘》杂志主编。他用古朴的文字,怀念了逝世的父亲童储祥,以后辈的眼光诠释了这个家族。科举废除,家族名望成了残迹。但宁乡童氏,仍是观察科举家族兴衰逻辑的一个范例。

文/本报记者丁婷婷

原始积累

祖上农民把不足百亩耕地扩到千亩,还开店铺

我的少年是在“文革”时期度过,生活在吉林省的一座小城,填表时我填的籍贯是“湖南宁乡”。

宁乡童氏是明朝正德年间(1491年-1521年)从江西南昌府奉新县迁到湖南宁乡来的,从此在宁乡定居。很长一段时间里,族人是农民,虽然“履历表”上有个“候选经历”的“头衔”,却没有拥有过一官半职。直到清朝雍正年间第七代童应康时,家族才真正发家。

童应康的本职还是农民,但有意求学、读书,他是种地、持家的好手,有不一般的经营头脑。父亲去世时,他才13岁,只留下130亩地,又要分给弟弟一半,他没有什么家产。

但他很能干,15岁就开始打理家务,非常勤恳。他的妻子帮他在城里开了第一家店铺。借着店铺做出来的生意,短短30年间,童家的130亩地就发展到1507亩。这是个非常惊人的数字,相当于一个湖南大学校园那么大,富甲乡里。

有了家产去干什么?过去农民不走科举,就没出头可能。如果能吃饱饭,肯定要送子女读书。

有钱读书

族中出现大批秀才几个进士,还有张之洞的老师

童应康积累下大批家产,生了八个儿子,长子童正宗,是我这一支的先祖,家庭富裕,他对操持家务不感兴趣,有余力去专心读书。

他是我们一族中第一个正规秀才。他在岳麓书院读书,考过许多第一,诗词文章写得好。可科举老考不中,直到50岁才当了个岁贡生(地方上推荐去国子监里读书的人),56岁获选武冈州学正,是带编制的老师,可惜还没赴任就病死了。

这是宁乡童氏正式踏上治学之路的第一步。童正宗的侄子们、孙子们多是普通秀才,读了很多年没什么功名,有个盛字辈的都快70岁了还参加考试,到死连秀才都没捞上。

到宁乡童氏第十二代,嘉庆年间,童正宗的玄孙——童翚(音辉),25岁时中了举人,此后他连考了8次,“公车八上”,到39岁时中了进士。他的儿子说童翚三次留在北京,行程万里,十分疲累,还吃不饱,殚尽心力。

中进士后,他到各地做知县,政声很好,在当时被称作童青天。后来因为官府发生了一起盗案,要赔钱,此时他儿子童秀春已经中了进士,他向上级保证用他的薪俸来补这个钱,这个事儿才了结。但他此后两三年内没做过官。

张之洞的父亲兴义府知府张锳认为童翚的学问不错,就请他来教十二三岁的张之洞。两年后,张之洞在顺天府乡试里考中举人第一名,荣登“解元”。对此童翚很高兴,写了一首长诗给他,张之洞做湖广总督时还经常拿出来给别人看。

[第三方记录]童翚置办公产,将俸禄分给他的族人

1941年出版的《宁乡县志》中有《先民传》,专门记载宁乡有名望的人。传中专门开辟一卷来讲述宁乡童氏。起首的是童翚。《先民传》说,童翚出生时家中并不富裕。他父亲童开汉与另一伙伴做生意,结果亏了,童开汉把一部分家产变卖偿还了债务。但童氏科举之路并没有因此堵塞。《宁乡县志》说,童开汉“课童翚尤严”,对童翚读书监督非常严格。童翚中了进士,在外地当官,他并没有忘记他的族人,他将他的工资置办公产,“分润昆季”,救济他的兄弟——隐约可见一个宗族的雏形。

童翚回过家,1853年,恰逢太平军围困长沙。湖北巡抚罗绕典在湖南搞团练,路过宁乡,特意请童翚与当地乡绅一起帮练,并请童翚统一指挥。童氏已成为当地颇有影响力的家族之一。

进阶士绅

与郭嵩焘是好朋友,帮曾国藩搞团练打太平军

童秀春是童翚的儿子,学习很刻苦,近四十岁时才中举人,很快他就中了进士。

道光二十七年(1847年),童秀春会试过关,中了贡士,但还要参加殿试。可他在殿试时遭到挫折,被罚停一科,也就是过三年再来考。

为什么呢?童秀春的字写得不好。科举考试,错一个字,或者错一个引文,比如引语张冠李戴,一个字的笔画多一笔,都会被判定不合格。

童秀春被罚停一科后在京城碰到了一个老乡,他是一个进士,他说殿试重视楷书,你得回去练。他后来专门买欧阳询的字帖练字。

他是跟张之洞的哥哥张之万、李鸿章、郭嵩焘会试时一起考中的贡士,虽然当年被“罚停”,但郭嵩焘认可这个“同年”,童秀春在给童翚写传时郭嵩焘已经是广东巡抚,郭嵩焘童翚的传记上落了名,在童翚面前自称“年愚侄”。三年之后,1850年,他一路再考,进入会试,到了殿试,他考进了“三甲”,被选为翰林,担任庶吉士。

可惜他上任不久,父亲童翚去世了,他要回家守孝三年,三年刚一过去,母亲去世了,他又得守孝三年。

原本他快40岁时才当翰林,翰林院学了一段时间后出来守孝,守孝期间又爆发了太平天国运动,当时曾国藩和湖南巡抚骆秉章要他在家里办团练。后来,他调外任,不久死去。

[第三方记录]童秀春为团练募数十万缗铜钱,朝廷嘉奖

童秀春在家守孝的6年期间干了什么?他在乡里搞团练,并参与了一场军事行动。

《宁乡县志》说曾国藩奉命搞团练,“檄秀春练团县中”,要童秀春在乡帮办团练,在县里募捐经费。

童秀春当即募到了“数十万缗”(计量单位,一缗即十串铜钱),受到朝廷嘉奖,宁乡童氏进入了皇帝的视野。

1854年,太平军攻打宁乡,童秀春率领团练堵截,然因同伴逃窜,太平军得以攻入湘潭。童秀春写信飞报左宗棠,后者再调大军驰援湘潭,太平军最终落败。

童秀春后来见到湖南巡抚骆秉章,骆秉章说,如果不是你,“事机几大误”。

科举末期

有人放弃留洋考中进士,有人闭门不出当遗民

1904年,清朝最后一科殿试,录取了最后一届进士。童锡焘考中这一科的进士,位列二甲(童翚、童秀春皆为三甲),且入选翰林院庶吉士。

童锡焘是童秀春的孙子,我父亲的爷爷辈,他愿意学习,但不够自信,觉得自己的文章不够好。

他30岁考中举人,湖南巡抚赵尔巽要他去留洋,但族人希望他继续考进士,他就去考,考中了进士还入选翰林,童家科举路上他运气最好。三个月后,他在北京去世。有个私塾老师曾说“锡焘发品第,恐无寿耳”,果然应验。

还有童锡笙,与童锡焘同辈,他中举后到陕西永寿县做知县。那时刚好赶上辛亥革命。他在永寿县属于保皇派,有年轻人张殿梅劝童锡笙投靠革命党,童锡笙没有同意,把他告发,张殿梅被抓起来杀头。辛亥革命后,革命党人怨恨童锡笙,把他关了几个月。谭延闿等一些湖南老乡打电报救他,把他救出来回家,此时母亲去世。他不跟人交往,闭门不出,以清朝遗民自居。

我父亲的爷爷童光海,功名拔贡,是贡生里头比较高级的功名,可以直接到京城参加考试。他在京城考试后在刑部当差,七品,可惜三十几岁就死了。

童光海的儿子童锡瓒,他没有走科举的路,他在陕西米脂县做了典史(知县下掌管缉捕、监狱的属官)。

随着科举制度崩溃,童家的科举时代也就落幕。童氏后人开始了与他们的先祖不一样的人生。

|