2012年12月30日上午,朋友带我去见昭通童光孝(64岁)宗亲。我问他,听说过昭通水塘子二六五号,有一位廿一期黄埔生叫童灿铣这个人不?他说应该有,此人应该现在叫童光基,人还健在,以前见过面,现在具体的住在哪里不清楚了。

因谈到修谱连宗一事,他带我到了永丰镇新民十社,去看他们家族的谱。因保存人童光荣有事出去了,未看成。在此了解到城里的童光德(85岁)老人处有手抄本,又返回城里,在昭通一中后门附近找到了他。看了手抄本,问起童光基的住处,他也说不上,只知道其儿子在车管所,住在某小区。

我们先到了其居住的小区,向门卫打听了住所,人出去了,又驾车去车管所。大厅内空空如也―――放假休息,在所内安静的连室外飘落的雪花的声音都能听得见。跑到三楼找到值班人员,打听童光基儿子的电话。“你们是?”“是自己家亲戚,都姓童”,他把电话告诉了我们。我拔通了电话,童光孝与其通话,得知他在街上购物,等下回家,其父在理发。

我们一行直奔理发店。

在我没有见到他之前,脑海里就在想:他是一个怎么样的人?身高、外貌、谈吐等等,直在脑海里打转。等我把车停好,童光孝早就进了理发店。我则一间一间的找,直到在弄堂里的一个小理发店,看见里面童光孝在招手。

理发店小得不能再小了:两个理发的位置,一个洗头的地方,夫妻父子店,多个人都转不过身来。店主与童光孝认识,退休前是同事。

童光基(90岁)半躺在那旧得不能再旧的理发椅上,由店主的儿子在理着发。我从镜中看了看他,点了点头、笑了笑,算是打招呼。

他头不是很大,与身材相称,理的光光的,很精神。在他理发的过程中,我们在边上与店老板无序地聊着。

时间很快地过去,他站起来,我一看,身高不过一米六五左右,身材瘦小,有点眼袋,一双大的耳朵,穿着朴素,但很利索。

我们回到他的家。童光孝把我介绍给他,同时也说明了我的来意,我们交谈起来。

我问了他在校的名字,他说叫童灿铣,还拿出了一本书《烽火余生》,由中共昭通市委统战部和昭通市黄埔同学会合编,他把书送给了我。里面有相片、有记录。

他是1945年从昆明五分校去成都校区的。当时有九个分校,共有2000多学生,重新整编,重新体检选出200多名合并到成都校区。云南去的素质比较高,大部分是高中生,长沙分校去的大部分是工兵,他也分在工兵科。他还记得有一北方的同学叫董桂生,身材高大,游泳好蓝球也打的好。

1949年毕业分配去河南信阳。国民党此时已节节败退,他们也乘火车去广州去台湾。到汉口时,碰到58军政治部的一个老乡,叫他下车来,别往前走,不要去台湾,回老家去。他也就跳下了车,就这样没有去台湾。直到1952年才回到昭通,进入东风建筑队工作,并当上了采购员。1956年审查也无问题(因为其职务为工兵连副连长,未达到连长的级别,通过了审查)。

在四清的时候又被揪出来,那日子就不好过了,直到三中全会以后才平反。

老人思路敏捷,健谈,对那段记忆付之一笑。

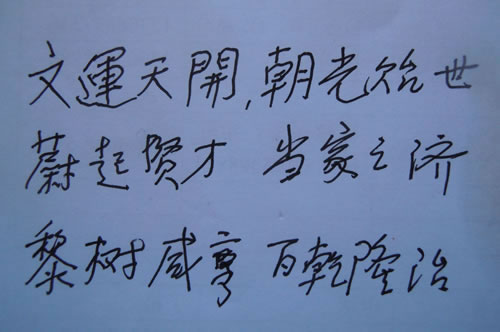

后来我请教了他们家的字辈,他提笔写了起来,写不出时会抬头想一想,想了又接着写,总共写了24个字辈。

一个多小时就这样过去了,我结束了这次拜访。

(通联员 童海根)